发布日期:2025-07-19 04:19 点击次数:62

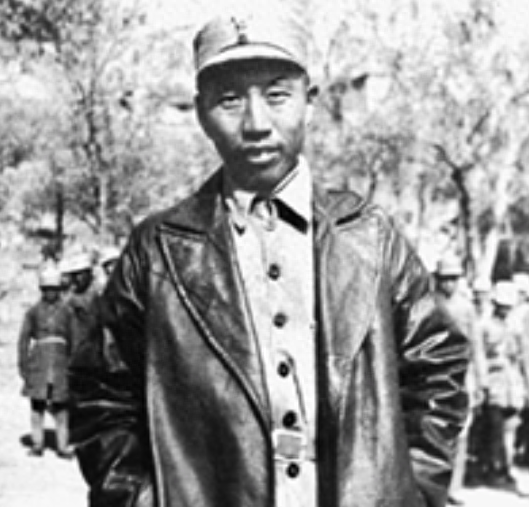

一个普通的工地视察日,民工们正挥汗如雨地抢工期,人群中,一位身着军装、神情威严的老人缓缓而来,正是铁道兵司令王震。

他目光如炬,忽然在一名抬着枕木的民工身上停了下来,那张藏在帽檐下的脸,让他怔了一下,紧接着,声音低沉却坚定地说道。

“抬起头来!”

这是命令,也是质问,周围一时间安静下来,所有人都好奇,这位战功赫赫的将军,究竟认出了谁?

这一句“抬起头来”,将牵出怎样一段尘封多年的往事?

意外相遇

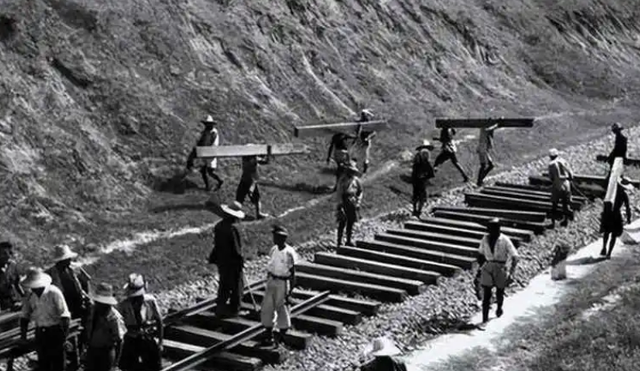

1954年,长江中下游地区连降秋雨,王震将军身着一身深绿色军装,腰板笔挺地站在临时工棚前,眺望着不远处正热火朝天施工的铁路工地。

他本可以坐在军区指挥部的办公室里,通过电报和报告掌握工地情况,可他偏不,纸上的数字和口头的汇报,远不如亲眼所见、亲耳所闻来得真实可信。

这并非王震第一次以这种方式视察工地,自他调任铁道兵司令以来,足迹就没离开过各地的铁路项目,几乎走遍了新中国铁路建设的每一寸热土。

那天视察,他走到工人堆里,弯下腰摸一摸枕木的湿度,拎起铁锹试试土层是否松软,有时还会蹲在钢轨边,盯着师傅手里的焊接工艺一看就是十几分钟。

其实,他并不苛刻,甚至可以说是极为宽厚的领导,只要下属肯用心,他就愿意原谅错误,但若是偷工减料、马虎应付,他绝不宽容。

突然,王震站住了脚步,眼神在不远处几个抬着枕木的民工身上停留,眉头微微一皱,目光牢牢锁住了其中一个身材微胖、戴着草帽、低着头默默干活的工人。

“喂,你,把头抬起来。”

那人显然一惊,身子一颤,脚下险些一滑,几乎把肩上的枕木磕歪,随即犹豫了一下,缓缓地抬起头,嘴唇抖了抖,却没敢说话。

王震定睛看了一秒,脸色顿时沉了下来,声音也低沉了。

“果然是你,把这个人带下去,交给保卫部门详细审查。”

此话一出,现场气氛瞬间凝固,其他工人纷纷停下了手中的活,脸上写满了疑惑,他们并不知道,眼前这位同事竟然藏着秘密身世。

此后,王震不再多说一个字,继续巡视下去,但谁也不会想到,这场偶遇背后,竟牵扯着一段血债累累的历史。

前尘往事

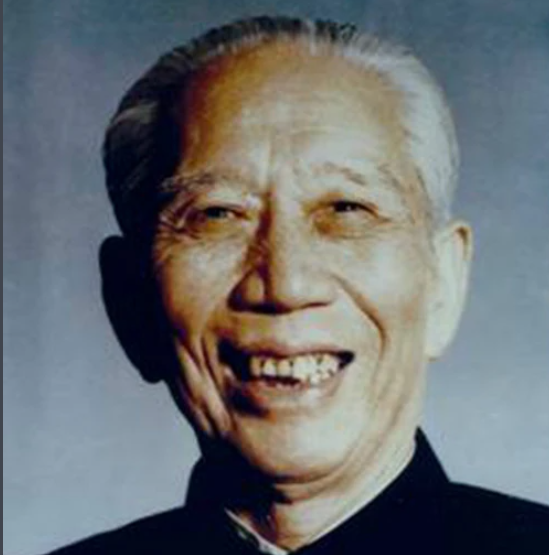

1908年,王震出生在湖南浏阳马跪桥村一户贫苦农家,从小就知道贫穷的味道,也看尽了地主们的嘴脸,父亲的腰杆从未挺直过,母亲的眼神总是夹杂着无奈和焦虑。

1922年,14岁的王震告别了山村,踏上前往长沙的火车,成了湖南军阀部队中的一名新兵,也因此第一次见识到军饷被克扣、长官贪污腐败,兵营里弥漫着权势与冷漠交织的气味。

他离开了军队,转而成了一名铁路工人,第一次接触到《共产党宣言》,越读越觉得那些话仿佛正为像他这样的穷苦人发声。

不久,他成了工人纠察队的一员,组织罢工、游行,开始在长沙工运圈子里小有名气。

1927年,他毅然加入了中国共产党,从此,他的一生与这个国家、这个民族的命运紧紧缠绕。

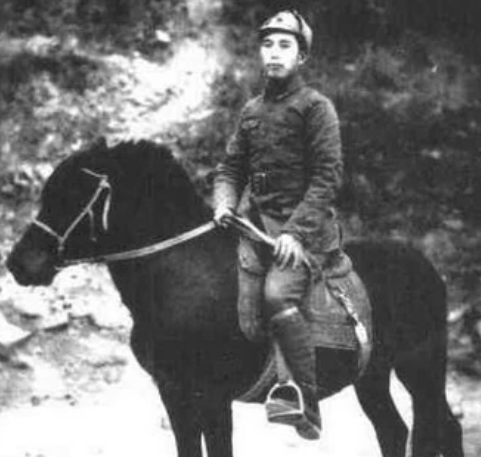

抗战爆发后,他率359旅奋战在晋察冀和陕北,他们不是战场上最光鲜的部队,却是最能打硬仗、最能啃骨头的队伍。

1941年,南泥湾那个号称“人都住不下的荒地”成了他的驻地,王震带着战士们开垦荒地、挖水渠、种粮食、建工棚,从黄土地里“抠”出养活整个部队的口粮。

南泥湾变绿了,粮食自给了,毛主席亲笔为他题词“有创造精神”,但王震从不居功自傲。

“是大家的力气,我不过是多干了几锄头罢了。”

1946年,王震随中原突围部队转战数省,面对国民党的围追堵截,他总是最后一个撤退、第一个冲锋,在枪林弹雨中养成了一个习惯,看人不光看言行,更看眼神。

他记得刘玉良,那个曾经跪在红军战士面前求饶“我和父亲不同”的地主儿子,还记得后来刘玉良投靠了国民党,为“清乡”军队带路、迫害村民。

可此人却在解放后失踪,任凭如何查找都未有音讯,王震心里常常惦记着这条漏网之鱼,他知道,这样的人不会甘于平凡,总会在哪个角落露出马脚。

没想到,几年之后,他竟在工地视察中“碰巧”遇上了,也许这世上真有因果轮回,有些面孔,只要你看过一眼,就再也忘不了。

他为何人

刘玉良的故事,要从解放前的湖南桑植县讲起。

那是一个山高路远、百姓清苦的小县,刘玉良家却是当地最显赫的地主之一,父亲刘学山是有名的“地头蛇”,靠着盘剥佃户、收高利贷、与地方豪强勾结,攫取了大量土地和财富。

刘玉良身为长子,从小锦衣玉食,骑马出门身后跟着仆从,常常带着家丁搜山剿寇,说白了,就是清理那些敢于反抗他家剥削制度的穷苦人。

而当红军进驻湖南时,百姓终于看到希望,纷纷揭发刘家父子的劣行,王震当时正率部驻扎在该地,听完民情后立刻派人彻查,刘学山被依法处决。

但刘玉良却巧妙地避开了惩罚,只见他主动跪地请罪,说自己从未插手家中事务,是父亲一手遮天,甚至给几个红军战士磕头,一连磕了十几个,只求饶他一命。

他的演技极其逼真,再加上确实找不到他直接参与的证据,于是给他一个重新做人的机会,可谁料,这次宽恕却成了放虎归山。

没过几年,刘玉良的真面目逐渐暴露,偷偷与国民党勾结,在“清乡”运动中,摇身一变,成了国民党地方武装的带路党和线人。

他熟悉地形、熟知民心,清楚哪家百姓曾给红军做过饭、藏过被褥,许多百姓因此被杀,有些被逼得家破人亡,有些则在酷刑之下含恨离世。

其中,有一名妇女,怀有身孕却不愿说出红军下落,被刘玉良一脚踹倒,活活打死,这样的事,王震后来听群众诉说过不止一次,那些血泪控诉字字如刀,刺进他的心头。

而这段血债累累的过往,也注定了刘玉良此生无法洗净身上的罪孽。

解放战争胜利,国民党节节败退,刘玉良慌了,带着一笔金银细软偷偷潜逃,他不敢去台湾,也不敢去边境,而是选择了“最笨”的方式,藏进人海。

他假借一个死去老乡的身份,投奔到铁道局工程队,以一个普通民工的身份混迹于众人之中,话不多、脾气不坏,干起活来也算勤快,工友都以为他是个穷苦出身的湖南老乡。

他在工棚里窝了好几年,从不抬头直视人,也从不参与任何政治活动,每一步都小心翼翼。即便如此,他还是忽略了一个致命的变数,人的记忆是不会说谎的。

王震将军记得许多人的名字,更记得许多人的脸,尤其是那些藏着背叛和鲜血的,他也许并不记得刘玉良的生辰八字,但那张曾跪在他面前,装出一副可怜模样的脸,绝不会忘。

那天在工地上看到这张脸时,他的第一反应除了愤怒,还有震惊,因为他从未想过,这人竟然敢藏在自己的眼皮底下。

那一刻,他不需要查档案、不需要核身份,只一句“抬起头来”,便把多年伪装剥得干干净净。

刘玉良脸色苍白、眼神躲闪,那熟悉的神情一下子就把他拉回了那个战火纷飞的年代,王震没有再犹豫,这个人必须为当年的一切付出代价。

后来,工地管理处贴出通告,随后铁道兵部队内部也进行了通报。

“特务潜伏分子刘玉良,原名刘延霖,湘西刘家寨原地主子弟,解放前勾结敌伪,血债累累,现已缉拿归案。”

通报详细写明,刘玉良曾在“清乡”期间为敌指引线索,协助国民党特务机关镇压群众,多次提供情报,间接导致数十名红军战士与群众被捕、牺牲。

消息一出,工人们炸了锅,那些曾和他同吃同住的民工简直不敢相信,各种议论如潮水般涌来,有人觉得愤怒,有人感到愕然,但更多的是一种深深的警觉与震动。

原来,身边那张满是汗水的脸,曾是带着血债活下来的鬼影。

王震坐在办公室里,手中拿着刘玉良的审讯记录,一个个熟悉的地名在文字中跳跃,那些当年枪林弹雨中踏过的土地,如今又一次在纸上将他拖回战火纷飞的旧日。

“张春兰,怀孕八月,拒不交出藏匿红军,被刘玉良指认后活活打死。”

“丁老四,一家五口因刘玉良通风报信被全数清算,尸骨无存。”

如今,这个在战后十几年间活成苦工的男人终于落网,他曾以为时间能冲淡一切,身份能掩盖一切,汗水能洗清罪恶,可他错了。

在这个国家里,有一群人活着,是为了替无声者发声,替亡者讨债,王震正是其中之一。

当最终的判决下达时,刘玉良并没有反抗,有人问他是否还有话说,他只是低声说。

“我以为……我过了这么多年……就没人记得了。”

正义或许会迟到,但绝不会缺席。